|

Luca Chiti MANOSCRITTO DI UN PRIGIONIERO. I «CANTI DI CASTELLACCIO» DI GIOVANNI PASCOLI COSÌ È (SE VI PARE) La prima notizia del ritrovamento del materiale manoscritto che qui pubblichiamo comparve in questi termini il 29 febbraio 2002 sulle pagine della cultura del quotidiano Il Tirreno di Livorno:  La mattina dopo, il primo marzo, ricevetti la telefonata della Signora Serchi, una cara amica, che su mandato della Dirigente aveva il compito di sondare la mia disponibilità ad occuparmi del caso. Conoscendo bene i miei interessi, fu molto stupita del fatto che la notizia del 29 mi fosse sfuggita. Rimasi perplesso anch’io, perché in generale sono attento lettore di quotidiani – e delle pagine culturali in particolare. Dopo

che mi ebbe spiegato la questione per sommi capi con trepida animazione, le

chiesi, prima di impegnarmi, di poter vedere il materiale. «Ci vuole il

permesso della Preside», mi rispose in un fiato; poi, rendendosi conto

dell’assurdità dell’osservazione, stante il fatto che proprio a nome della

Preside chiamava, si corresse con un precipitoso «naturalmente» e concluse con

un più disteso «ti fisso un appuntamento». Dovetti

aspettare martedì 5. Alle 10, introdotto dall’amica, ero in presidenza di

fronte alla gelosa cautela della Dirigente scolastica. Ce ne volle un po’ prima

che si decidesse a tirar fuori dal cassetto il materiale. Persino nel momento

in cui, dopo esserselo passato da una mano all’altra, me lo porse, parve

titubare. Per un istante pensai che all’ultimo momento, proprio mentre fossi

stato per afferrarlo, me lo avrebbe sottratto, come si fa qualche volta con i

bambini per ridere dicendo «chiàppalo, se ci riesci!» Invece andò liscia. Potei

così godere prima col tatto, poi con l’odorato, poi con la vista, l’inchiostro

un po’ sbiadito, le lievi macchie rugginose lasciate dal tempo sulla carta,

l’immediata evidenza della tramontata grafia della d minuscola, [...] l’accuratezza della forma dei numeri; la

perfezione elegante del 3 e del 2, per esempio [...]. Insomma,

a una prima occhiata (e tastata, e annusata) il materiale pareva proprio

ottocentesco. Che poi fosse del Pascoli era un altro paio di maniche. Domandai

se la scuola possedesse altri autografi pascoliani, e chiesi di poterli vedere

per un primo confronto. Allora la Dirigente aprì il cassetto della scrivania e

mi porse cautelosamente una smilza cartellina marrone di vecchio tipo. Non

erano molti i fogli e, soprattutto non erano vergati tutti con la stessa

grafia: si andava da un elegantissimo corsivo grande di una lettera ufficiale

al vecchio Preside, alla scrittura un po’ più disordinata e scomposta di una

stesura di appunti per un programma di temi di traduzioni dal latino e dal

greco. A una prima occhiata mi pareva che ci potesse essere sì una qualche

somiglianza tra queste grafie e quella dei foglietti ritrovati, una specie di

affinità, ma era troppo poco per formulare un giudizio. Anche

la lettura delle prime poesie – veloce (perché avvertivo la tensione della

Dirigente, preoccupatissima nel vedere quei fogli in mano estranea) – mi lasciò

interdetto: il tono, il ritmo, la metrica, il materiale poetico tipico di

ciascun verso erano certamente pascoliani; il contenuto complessivo, invece,

non dico che non potesse essere pascoliano, ma mi sembrava forzato, troppo

esibito, troppo e troppo spesso spudoratamente scoperto. Era come se quelle

parole, familiari alla memoria e all’orecchio, fossero continuamente stravolte

e distorte dal nuovo contesto. «Signora»,

dissi perciò alla Dirigente con tono rassicurante, «così, su due piedi, non mi

azzardo a esprimere alcun giudizio. Non posso escludere che si possa trattare

davvero di un Pascoli originale. Bisognerebbe studiarci su con calma. E, mi

creda, non sarà un lavoro né breve, né facile, se lo vogliam fare seriamente,

come credo che sia nelle Sue intenzioni». La

Signora era allarmatissima, divisa fra il desiderio di andare in fondo alla

cosa e la paura di doversi separare da quel materiale. Ma non poteva mica dirmi

di no. Mi disse però che, appartenendo quei fogli non a lei, ma alla scuola,

all’Istituzione, non era sicura di potermeli consegnare da portare a casa, che

dunque la comprendessi se era costretta a chiedermi di venire a studiarli lì.

Il locale della biblioteca del Liceo sarebbe stato d’altronde a mia completa

disposizione tutte le mattine dal lunedì al sabato dalle nove all’una, e i

pomeriggi del martedì e del giovedì dalle tre alle cinque, secondo gli orari

d’uso della struttura stabiliti per Regolamento dal Consiglio di Istituto.

Avrei così potuto anche usufruire dell’impiegata addetta che, sempre presente,

sarebbe stata al mio fianco per ogni necessità. Più

che un’offerta di servizio, sembrava l’organizzazione di un controllo.

D’altronde se la Signora non poteva più tirarsi indietro, io non volevo

assolutamente perdere l’occasione. La ringraziai, dunque, accettando le

condizioni, essendo evidente come per un lavoro ben fatto ed accurato fosse

indispensabile lavorare sugli originali, a cominciare dall’analisi sul vivo

delle caratteristiche, della natura e dell’aspetto dei supporti cartacei su cui

i testi erano stati vergati. Certo, mi sarebbe piaciuto di più potermeli

portare a casa. Le

dissi che il giorno dopo mi avrebbe visto arrivare alle 9 in punto per iniziare

il lavoro. Le rimisi in mano il prezioso dossier e la salutai con un sorriso

rasserenante. Il

6 marzo, mercoledì, l’addetta alla biblioteca – come ebbe a notare stupita la

Signora Serchi –, per la prima volta dal giorno dell’assunzione, arrivò

puntuale al lavoro. Sul

tavolone centrale mi aspettavano i foglietti manoscritti e il grosso primo

volume del Lexixon latini italique

sermonis da cui erano giorni addietro tracimati. La mia analisi cominciò

proprio da qui, sotto l’occhiuta sorveglianza dell’impiegata. Ed

ecco, quasi all’inizio del lavoro, una sorpresa: tra le pagine 117 e 118 spuntò

un nuovo foglietto di dimensioni e caratteristiche simili a quelle degli altri

con, su una facciata, un disegno di figura umana intera vergato a penna e

sull’altra un testo molto pasticciato, scritto in grafie diverse e disordinate,

con molte cancellature più o meno coprenti, e definitivamente “annullato” da

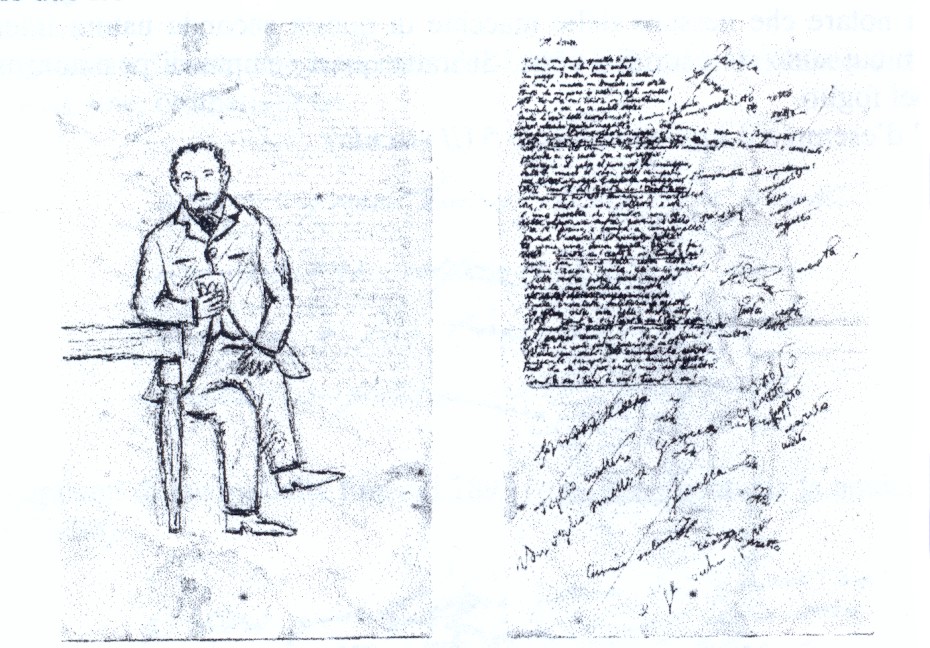

tre freghi obliqui sull’intero spazio della pagina. Riproduco

le due fronti del foglio:  La situazione dunque si arricchiva e, mentre continuavo il lavoro, ero in estasi al pensiero di dover dare ragione nella mia ricerca anche di questo ulteriore elemento. Vidi

dunque che il corpus era costituito da 41 foglietti formato 13,5x22,5 cm. Progressivamente

numerati e vergati a penna su una sola facciata, più il foglietto riprodotto

sopra. In tutto 42 pagine e 43 facciate. Sul 1° foglio c’è il titolo (Canti di Castellaccio) e l’epigrafe (Sono un gramo rospo che sogna). Dal 2°

al 18° e dal 22° al 41° ogni pagina contiene una poesia intera, i fogli 19, 20

e 21 contengono invece i versi di un’unica composizione, L’etèra, la più lunga della raccolta. In calce alla poesia

dell’ultima pagina (Ultimo canto) compare

la firma [...] e, più sotto, il motto latino: IN VINO VERITAS. [...] L’inchiostro,

che in origine era probabilmente nero, appare oggi leggermente scolorito e imbrunito

verso il color seppia, con esili aloni di vecchia umidità che rendono

generalmente sfumati i margini delle lettere che compongono le parole. I fogli

appaiono, in generale ben conservati così che la loro lettura risulta

abbastanza agevole. Ci sono qua e là aggiunte e cancellature di versi o di singole

parole (qualche volta, nonostante questi interventi, è ancora possibile

decifrare le parti eliminate o modificate). La carta, rimasta salda, è tuttavia

ingiallita e punteggiata da piccole macchie irregolari di umido disseccato

color bruno ruggine. In alcuni fogli si notano macchie più estese di dimensione

e forma semilunata. Si tratta in tutta evidenza dei segni lasciati dalla base

ancora bagnata di un bicchiere. Probabilmente di vin rosso, dato il loro colore

che tende ancor oggi al turchinetto pallido. È il caso di notare che nessuna

delle macchie di questa seconda natura interferisce con l’area della pagina in

cui sono stati scritti i versi. Si tratta quasi sempre di posizioni marginali,

ai bordi o agli angoli del foglio. [...] Tutti

questi aspetti, a cui si aggiungono le caratteristiche della carta, disseccata

per la lunga permanenza nell’atmosfera arida di un locale ormai da anni

riscaldato da termosifoni, e di pasta più grossolana (benché certamente

pregiata poiché ancora abbastanza lucida e liscia al tatto) rispetto alla

qualità che si ottiene con le tecniche attuali, fanno ritenere che il materiale

possa sicuramente risalire alla seconda metà del secolo decimo nono, prendendo

come termine a quo la data (1871) del

lessico latino-italiano in cui è stato ritrovato. Considerando,

dunque, che il Pascoli abitò dall’ottobre 1887 allo stesso mese del 1895 a Livorno,

dove fu insegnante di latino e greco al Liceo e dove pubblicò le prime tre

edizioni delle Myricae, si può

fissare un primo punto fermo: nessuna delle caratteristiche materiali delle

paginette contrasta con la possibilità che esse possano davvero essere state

opera del poeta. Perciò,

per deciderne l’attribuzione o meno al Pascoli, diventa decisivo il confronto

tra la grafia dei testi ritrovati e quella di manoscritti sicuramente suoi. A

questo scopo non è stata sufficiente la comparazione con i fogli autografi del

poeta in possesso del Liceo livornese la cui quantità è molto limitata. Ho

dovuto allargare l’indagine al materiale conservato e catalogato nella casa di

Castelvecchio. L’operazione in sé non ha presentato altra difficoltà se non

quella di ottenere gli indispensabili permessi dai responsabili della

Fondazione. La

difficoltà maggiore di arrivare a una conclusione è stata causata dal fatto che

la tendenza, a tutti comune, a una certa variazione della scrittura manuale a

seconda dei momenti, delle condizioni di spirito e delle occasioni, nel caso

del Pascoli presenta caratteristiche molto più accentuate rispetto alla media.

Per questo un processo di riconoscimento certo risulta piuttosto difficile.

[...] IL DEMONE MESCHINO La

varietà delle licenziose immaginazioni dei Canti

di Castellaccio – pur nella sua mascheratura retorica e metaforica – è

ricca, complessa ed elaboratissima. Né tutte quante le fantasie sono riferibili

alle due giovani sorelle. Leggendo queste poesie si ha infatti l’impressione

che esse esprimano un eccesso, un lato oscuro del poeta che non si esaurisce

nel cerchio esclusivo, ma anche ristretto, della sororale sensualità. Anche

questa è una questione da indagare. Mi limiterò qui ad enuclearne alcuni

termini che altri potranno poi meglio approfondire. Corre

durante tutta la vita del poeta una anomalia caratteristica relativa al dito

mignolo del suo piede destro. Ne è condizionato fin dall’inizio. Racconta la

sorella: La sua nascita rimase

ricordevole per un gran piangere che fece su lui la sua mamma appena lo ebbe tra

le braccia, perché gli scorse una piccola imperfezione nel dito mignolo del

piede destro consistente in un’eccessiva larghezza dell’ultima falange e

dell’unghia… quel dito lo fece sempre soffrire. Le trafitture dolorosissime che

continuamente gli dava, gli resero abituale un’andatura ineguale e incerta come

se camminasse sugli spini. È

un «povero dito che ebbe tante lagrime e cure della mamma quand’egli era

piccolo» e che lo perseguitò continuamente («mi fa male», «le scarpe non mi

vanno», «le scarpe non mi vanno… mi fanno male») fino alla disperazione di

sentirsi anche per questo, oltre che per il tradimento di Ida, «il Giovannino

dal dito guasto, il Giovannino della sua mamma» che «è nato disgraziato». Ebbe

però le cure amorose di Maria che, appena furono insieme, lo volle affidato a

sé, tanto che divenne «il ditino del Mariù». Una specie di feticcio nel

rapporto fra i due. Un

difetto fisico come un altro, si potrebbe osservare. Non così banale, però, e

anzi addirittura inquietante, se collegato ad alcune singolari circostanze.

Cito alcune notizie. Le prime risalgono ai primi anni del collegio di Urbino

(1862-67, Giovanni era ancora un bambino): egli… non era capace

di servire a modo la messa; s’imbrogliava; rispondeva «amen» quando avrebbe dovuto dire «Deo gratias», «Et cum spiritu

tuo» invece di «Gloria tibi Domine».

E sbagliava anche nel versare l’acqua e il vino. Il celebrante suggeriva,

brontolava; ma era inutile: non si orientava… Aveva certe sue abilità… Quando

nelle sere invernali volevano una bella fiammata per riscaldarsi, si

rivolgevano a lui perché accendesse il fuoco; ed egli faceva alla svelta… Ecco

subito alzarsi la bella fiamma che riscaldava e rallegrava tutti. L’abilità di

saper accendere il fuoco con piccoli mezzi si conservò sempre… Cominciava il

rosario bene, le prime «Ave Maria» le

diceva interamente, poi seguitava mutilandole «Ave Maria tui Jesus, Ave Maria tui Jesus…». Il padre Ministro ogni

tanto lo riprendeva: «Giovannino, dica bene l’Ave Maria». Allora ne diceva una

o due a modo, indi seguitava «Ave Maria

tui Jesus». Così il rosario finiva presto. L’altra

è del dicembre 1875, quando il giovane Pascoli (aveva venti anni) compose una

poesia per la morte dello zio Alessandro Morri: Essendo la vedova Morri religiosissima, fu, da alcune persone

che frequentavano la sua casa, messa in sospetto sulla cristianità di quella

poesia, sicché essa per averne un parere sicuro pensò di farla conoscere a una

vecchietta, tale Giovannina Grilli, ritenuta dai riminesi e anche dai sacerdoti

in concetto di santità. Essa appena l’ebbe ascoltata esclamò: «Brusèla, brusèla! La è contra Crest!»

(Bruciatela, bruciatela! È contro Cristo). Giudizio inappellabile! Le ragazze

tornate a casa eseguirono la sentenza: tutte le copie furono date alle fiamme. Il

dito deforme e questi episodi (a cui si potrebbe aggiungere anche la

circostanza poco chiara dei mancati conforti religiosi al momento della morte a

Bologna il 6 aprile 1912) spargono intorno alla figura del poeta come un sentor

di zolfo che giustifica perfettamente, il fenomeno rappresentato da questi Canti di Castellaccio. Non più di tanto

– intendiamoci – solo un accenno, una specie di aura demoniaca, di

maledettismo, ma in sedicesimo. Non certo paragonabile al raccapricciante pie’

caprino di Lord Byron, e lontana anche dal «grande infermo» di rimbaudiana

memoria col suo «lungo, immenso e ragionato deragliamento di tutti i sensi», ma

– vorrei dire – sicuramente capace di darci un’opera di respiro più «europeo»,

meno provinciale rispetto ai toni e alla materia caratteristici della

produzione del poeta sin qui conosciuta. Poiché

però i Canti sono spesso coperti da

una scelta espressiva e lessicale le cui parti, in sé isolate, sono quasi

sempre prive di espliciti riferimenti sessuali, tanto che a prima vista si potrebbe

pensare che anche qui il Pascoli non si sia poi allontanato troppo dal ritratto

teorizzato e idealizzato del poeta fanciullino che voleva dare di se stesso, se

ne consiglia una lettura molto, molto maliziosa. [A questo punto della sua introduzione

ai Canti di Castellaccio, Chiti fa

seguire questa nota:] Il titolo Canti di Castellaccio suona per un livornese immediatamente

allusivo. Il Castellaccio è una località collinare, a sud della città,

immediatamente alle spalle del Santuario della Madonna di Montenero, coperta da

vasti boschi di splendida macchia mediterranea (quando non sono rovinati dagli

incendi estivi che ogni certo numero d’anni ne devastano alcune parti) e, nella

stagione giusta, allietati da meravigliosi cespi di ginestre odorosissime. È

piacevole nelle belle giornate da marzo in poi passeggiare per la rete di

sentieri che li intersecano, magari con le bambine e i bambini piccoli che

possono sbizzarrirsi senza pericolo. Ma bisogna stare in guardia onde evitar

loro lo scandalo, astenendosi nel modo più assoluto dall’andare a fruzzicare

dietro i cespugli, perché tali ameni boschetti sono da generazioni luogo eletto

di amorosi giovanili convegni piuttosto spinti. Tutti i livornesi e tutte le

livornesi ci sono passati traendone poi dolcissimo e nostalgico ricordo. Il Pascoli,

già ai suoi tempi, non poteva ignorare queste circostanze. Giovanni Pascoli CANTI DI CASTELLACCIO

Sono

un gramo rospo che sogna 1. NELLA MACCHIA Siedono su la porca assai contenti. La verginella dai capelli d’oro, di maraviglia ad or ad or mugliando di quell’acuta gioia di martòro, bianca, le mani al cuore, ristà, ansando. Rondini udiva cinguettare in coro, qua ne’ frondai gridando e farfugliando… Cantava il canto delle foglie ai venti. 2. SAPIENZA E tutto dorme; il mar sonnecchia, piane ronzano l’api intorno alle verbene. E tu languivi, e la bellezza e il bene, Rosina! l’hai promesso anche stamane. Tua madre «Va!», ti disse «… ebbene, per tutto, alle finestre, nelle altane, là, quando ondando vanno le campane, figlia, chi disse pane disse pene». Breve parola, chiara visïone per l’uccellino che tu vuoi prigione. Prega anche tu che venga alle su’ ore: tale te l’offro e non potrei maggiore. 3. LA SIEPE Ma tu ti sganci il candido corsetto con l’eco in cuore del passato e il canto, vergine… bianca sopra il bianco letto, piaga del suolo che l’aratro ha franto! Pallida sì, ma tanto… Bianca, ma i lievi sommoli di rosa e quelle labbra quasi rosse ancora là, nell’oscurità caliginosa, anche la bocca aprono d’ora in ora. Sol essa ormai lavora… Amor! oh! l’invincibile in battaglia! Quella che ti bagnò nell’agonia pigola, strilla e tutta la boscaglia, siepe forte ad altrui, siepe a me pia, s’apre alla vista mia… Vidi, con occhio credulo d’incanti, l’albero, ch’era in mezzo al Paradiso dove sbocciano il loto e gli amaranti. Appariva e spariva all’improvviso nel lampo del sorriso… O Reginella dalle bianche braccia, pieno d’alti diletti è il mio passaggio: lontano, col bastone e la bisaccia, errerà forse in quell’eremitaggio su per l’ampia bonaccia. 4. IL VISCHIO Ma tu lo volevi al tuo petto su l’umile casa pulita. Hai freddo? paura? c’è un tetto; e poi… com’è buono alle dita! Io era, io era mutato! Tremando per le cupe mine, portava l’aratro del fato concorde al suo lucido fine! Tra il fremito delle cicale, tra il frastuono or tremulo or piano che va con un dondolo eguale, di caldo s’empì quella mano… Stupisce le placide vene quel rivolo, labile, lene. 5. DALL’ALBA AL TRAMONTO Tardi avea fatto il nido, lì da un canto: semisepolta, rotta, ispida, sola, nel primo fior di giovinezza ancora, dormiva forte, stretta alle lenzuola. E lui: «La prima non ho fatto ancora», disse, la voce tremolando grave, «È nato il sole, il sole è alto, è l’ora!» E poi, con gli occhi molli un po' di pianto: «Giace su questo un albero da nave con la corona sulla fronte eretta. Dio, fa che sogni! Nulla è più soave… Ascendi il monte! Sosta sulla vetta! O capo biondo, cara occhi d’uccello, egli è vicino e mansueto aspetta». E l’uomo allora udì di contro un canto. Con nelle mani il grande albero snello chiede le braccia, e forte vuole il forte, lieto, in cadenza: semplice, ma bello. Diceva: «Eccovi l’atrio, ecco le porte sottili, aperte sempre al dolce assenso molto soave, simile alla morte». Stava lì buona come ad un incanto… Come una grigia nuvola d’incenso, nel putre flutto egli ingorgava intanto. Nullo, senza più peso e senza senso, lo portarono a sera in camposanto. 6. LA MIA MALATTIA Come sei stanco, esanime, sbiancato, passando, come gli Ave a grano a grano, in fondo in fondo un ermo colonnato la tua gran mano! Del casalingo, tacito lavoro, lavoratore, il manico sia lento: alla fanciulla dai capelli d’oro tende, là, sento. Cantalo quello che nel cuor ti duole! Conosco il segno che non si cancella! Un desiderio che non ha parole: o Reginella… Oh! Tutti i giorni (e tutti i giorni invero) s’accompagnava ai gemiti interrotti. La vide e l’abbracciò col suo pensiero le lunghe notti. Sostava fino all’alba del mattino, quando s’apriva il fiore del cotogno, vaporando il suo bianco alito fino visto nel sogno. Squillava il suono della campanella. E poi cos’altro? oh! niente, angiolo eletto: ci fu lo spruzzo d’una scosserella là, là, soletto. 7. IL NIDO Ero all’Ardenza, sopra la Rotonda quando trovai ne' miei pensier presente, più grande e meno triste, Ida la bionda di qua di là, vertiginosamente. Era un dolce mattino, era un bel giorno… Bello, sì, ma il suo nido era più bello. Dovean sonare Avemarie dintorno a quelle creste, aereo castello! Era il mio nido dove, immobilmente, un desiderio senza fine anelo volge il mio cuore a te, fata piacente. Pensava a un roseo fiore senza stelo… 8. IL BACIO DEL MORTO O bianca nuvilettta del Carmelo, sei tu che vieni a me tutte le aurore? Io, per me son beato, e non lo celo, mio dolce amore! Lassù nel cielo un pallido biancore d’oro, che in prima pàrveti una stella, reduce or va, però che mite ho il cuore. Come sei bella! Sola tu del mio sogno anche più bella! Io per te colgo il suono d’ogni cosa candidamente, o bianca mia sorella silenzïosa. O mezzo aperta, come chi non osa d'aprir l'olezzo de le sue corolle, apriti, alfine, o mio bocciòl di rosa, feretro molle! Anch’io presto verrò sotto le zolle! S’hai da ridire come qua si tiene, cerca, dolente, le segrete polle: dal male il bene! 9. SCORAMENTO Viola entrò col secchio sulla testa. Stava senza timore e senza festa; poi si portò su l'uscio uno sgabello, pallida in volto e i teneri occhi mesta, da sé partito ch’era già l’uccello. «Subito aperta, subito caduta…», sedea

pensando, mentre dal cantone guardava in aria, a nulla. Era seduta e sonava il fragor d’un acquazzone. «Oh! dove sei, felicità svanita?», tutta

echeggiava: «Amore! amore! amore! una spiga di fiori, anzi di dita… Lui così bello, lui così nel fiore, passava (e il cuore dentro battea forte) tra le

ginocchia, al ticchettìo dell'ago, di là

dell’erto muro e delle porte, seguendo un fiocco di bambagia vago tra ciò ch'è sacro e ciò che sarà santo! Oh! questa è gioia, questo al mondo è bene! S’apre nei campi il fior dell’elïanto: ed è sol

uno, ma leon, che viene!». Stille su

stille gemono dal tetto: mesta, seduta, con le braccia in croce, Viola i panni si stringea sul petto: ella parlava timida e veloce, le si arrochiva e si spengea la voce. 10. NOTTE DI VENTO Fremevano i gelsi nei nocchi, sfioriva il crepuscolo stanco. Ai lampi sbattevano gli occhi: la donna più bianca del bianco. Vedevi un piroscafo lento, lontano lontano lontano. Tremava un sospiro di vento: si sente sonare un campano. Covando tra il vento e la notte, tra quelle sue povere dita, del treno che corre per grotte gli tersi la stilla smarrita. NOTA REDAZIONALE Il Manoscritto di un prigioniero è il

titolo che Luca Chiti ha dato, nel giugno 2002, alla sua introduzione del testo

miracolosamente ritrovato di Giovanni Pascoli, i Canti di Nelle Appendici al testo pascoliano, Chiti riporta, fra le altre cose, le corrispondenze tra i Canti di Castellaccio e il corpo della poesia di Pascoli (i titoli e i versi, per comodità di consultazione, sono ordinati alfabeticamente). Sì perché, l'operazione su cui si è cimentato Chiti riguarda l'arte spericolata e illusionistica del centone, cioè l'arte di ri-scrivere (inventare) il testo di un autore usando le sue stesse parole (in questo casi versi) combinate in modo inconsueto, stravagante. In ciò Chiti è stato un vero maestro, avendo già dato prova di sé nella scoperta e nel rifacimento di un centunesimo canto dantesco, composto di 151 versi sparsi qua e là nella Divina Commedia (Luca Chiti, Il centunesimo canto. Philologia potenziale, Biblioteca Oplepiana n. 18, Edizioni Oplepo, Napoli, 2001). «L'operazione di Luca Chiti (che comprende introduzione, commenti e appendici)» - ha scritto Dossena a proposito del centunesimo canto dantesco - «è di un'acrobazia da applauso. È un primato internazionale nella storia del gioco combinatorio chiamato "centone"» (Giampaolo Dossena, «Per gioco», Ventiquattro - magazine de il Sole-24 ore, 12, 2001, p. 114). I Canti di Castellaccio sono 37 poesie che, in modo rigoroso e divertente, suggellano la sensibilità poetica e la straordinaria abilità manipolatrice del poeta e filologo Chiti che, sempre nel giugno 2002, concludeva Pascolando (Rimario pascoliano), un lavoro comprendente tutta la produzione in versi di Giovanni Pascoli secondo l’edizione delle Poesie di Giovanni Pascoli, sez. I e II, a cura di Augusto Vicinelli, Mondadori, Milano, 1958, 2 voll., pp. XXX-1866, con la naturale esclusione della parte relativa alle “Traduzioni e riduzioni”. Fonte: Tèchne, 15, 2005, pp. 38-56. |

Castellaccio. Di quella introduzione, si pubblicano qui la

parte iniziale Così è (se vi pare) e

l'ultima Il demone meschino, prive

entrambe delle note a piè di pagina, sufficienti tuttavia a inquadrare e

rendere esplicita la singolare ricostruzione filologica operata da Chiti.

Castellaccio. Di quella introduzione, si pubblicano qui la

parte iniziale Così è (se vi pare) e

l'ultima Il demone meschino, prive

entrambe delle note a piè di pagina, sufficienti tuttavia a inquadrare e

rendere esplicita la singolare ricostruzione filologica operata da Chiti.