|

Renzo Butazzi

RACCONTI INEDITI VITA

SESSUALE DELLE FORMICHE

La miniaturizzazione, una delle possibilità più utili e affascinanti della tecnologia moderna non è ugualmente apprezzata in ogni campo. Ad esempio per molti esseri umani di sesso maschile le dimensioni del pene possono costituire un impedimento tecnico e psicologico ad una vita sessuale di piena soddisfazione. Per attenuare gli effetti negativi del micropene suggeriamo di leggere il recente volume dell'entomologo Klaus Voi Inzetten Das Ameise Geschlechtlich Leben (Vita sessuale della formica) corredato di CD.  Per alcuni decenni Von Inzetten ha studiato le formiche in ogni aspetto dei loro amplessi etero ed omosessuali, spingendosi fino ad approfondire le forme di masturbazione in cui indulgono le formiche rosse prima di una delle loro frequenti spedizioni militari. Grazie all'uso sapiente della microsonda elettronica le immagini raccolte mostrano in modo indiscutibile che la vita sessuale della formica maschio (o formìco che dir si voglia) nonché quella della formica femmina (o formichessa) è felicissima, malgrado l'utensile sessuale maschile sia 4.725.331 volte più piccolo di quello umano. Non solo, ma il Von Inzetten ha documentato amplessi tra fomìchi argentini e cavallette, oltre che tra formichi comuni e femmine di scarafaggio, tutti partner di taglia notevolmente superiore e quindi con organi genitali assai più ampi di quanto servirebbe al pene formichesco. In questo caso i formìchi usano quella che l'entomologo chiama freisen technik, o tecnica della fresa. Combinando il tipico movimento di va e vieni dell'amplesso con quello rotatorio di una fresa, il formico sollecita in modo continuo ed uniforme la zona vaginal-clitoridea dell'amata - sia cavalletta, sia scarafaggia - provocando orgasmi di sorprendente violenza. Possiamo dire ancora una volta «Impariamo dalle formiche». PRIMA

GIORNATA NAZIONALE DELLA PAROLA

Nel corso della Prima Giornata Nazionale della Parola, organizzata dall'Istituto Superiore di Atletica Verbale (ISAV), il verbo «scattare» è stato premiato con il punto esclamativo d'oro. L'onorevole professore Lemmo Lemmi, presidente della giuria, ha ricordato che, fino a pochi anni fa, scattare sembrava confinato in impieghi meccanici e militari. Gradualmente, con tenacia e abnegazione, esso è riuscito ad affermarsi anche negli usi civili, dove ha portato quell'allure marziale che di tanta suggestione e di tanto pathos arricchisce gli eventi più banali. Oggi gli scatti di tutto ciò che è scattato, scatta o scatterà - dai blitz alle indagini, dalle leggi agli aumenti delle marche da bollo, dal cambio dell'ora a quello della moneta - coinvolgono ed esaltano perfino il cittadino più indifferente. Grazie a questo encomiabile Verbo, ha aggiunto il professore, tutti ci sentiamo impegnati in mille e mille competizioni, guidati da istituzioni dinamiche, autorevoli, sicure, moderne. In una parola scattanti! Il secondo premio, il punto esclamativo d'argento, è stato assegnato al verbo «slittare» per i suoi meriti di ammortizzatore sociale come recita la motivazione. Fino dai primi anni di scuola, ha ricordato il presidente Lemmi, il cittadino ha imparato che si slitta per fattori esterni e accidentali - olio, acqua,. ghiaccio - senza colpa del guidatore. Il verbo ci porta dunque a considerare senza acrimonia quel medesimo evento che se venisse chiamato ritardo potrebbe incitare il cittadino a pensieri ribaldi e reazioni inconsulte. Come esempio il presidente ha sottolineato la grande differenza emozionale nel ritardo del pagamento dello stipendio, magari di una semplice settimana, e il suo pacato e trascurabile slittamento, sia pure di due o tre settimane. Al termine della manifestazione il pubblico in piedi ha intonato l'indimenticabile inno «Scatta lo Slittamento». UN

VIAGGIO A LUCINANTE

Una volta, parecchi anni fa, ho fatto un viaggio a Lucinante. Me lo avevano suggerito alcuni amici, che profittavano sempre delle vacanze per visitare i luoghi meno conosciuti e più strani. Un viaggio a Lucinante, mi avevano detto, è sicuramente il più stupefacente che tu possa fare. Per recarsi là bisognava prendere un treno a Surdo. Arrivato in stazione mi resi subito conto che non era come tutte le altre dalle quali ero partito. Nell’atrio, accanto al tabellone delle partenze, un cartello molto visibile indicava un servizio che non mi aspettavo: «Pronto Soccorso, Rianimazione, Obitorio». Sul marciapiede lungo il quale era pronto il treno diretto a Lucinante, c’era uno schieramento di barelle, medici, infermieri. Lì per lì pensai che fosse successo qualche incidente, ma, in ogni caso, non doveva riguardare il mio treno, che appariva in condizioni normali, pronto a partire. Perciò preferii salire subito, senza chiedere niente. Entrai un uno scompartimento dove erano altri tre passeggeri. Mi ero appena seduto quando due di loro si sono messi a singhiozzare, hanno rantolato per pochi istanti e si sono accasciati sul sedile. Il terzo viaggiatore, appena gli altri avevano cominciato a dar segno di sentirsi male, aveva estratto una flebo dalla valigia, l’aveva appesa alla griglia portabagagli e si era infilato l’ago in un braccio. Come potete immaginare sono rimasto sconvolto e ho chiesto a gran voce aiuto, sporgendomi dal finestrino. Sono saliti immediatamente alcuni infermieri che hanno imbracato i due sfortunati e li hanno calati dal treno; altri infermieri, che attendevano sulla banchina, li hanno adagiati nelle barelle e portati al pronto soccorso. Quando sono tornato a sedermi il terzo viaggiatore, sempre con la flebo infilata in un braccio, mi ha detto: «Partire è un po’ morire». Poi, strizzandomi un occhio e indicandomi il flacone appeso sopra di lui, ha aggiunto: «ma io mi premunisco sempre». E si è immerso nella lettura di un libro. Anche io avevo sentito parlare del rischio mortale connesso alle partenze, ma non ci avevo creduto mai. Avevo ritenuto che «partire è un po’ morire» fosse un modo di dire, da non prendere alla lettera, perché fino a quel giorno non avevo mai visto niente di simile. Ora, tutto a un tratto, scoprivo che quel rischio, a Surdo, era reale e grave. Due trapassati su quattro viaggiatori facevano un corposo cinquanta per cento, ma ciò che vedevo dal finestrino aumentava la mia preoccupazione. I viaggiatori stesi sulle barelle e portati via erano numerosi; alcuni si lamentavano e il marciapiede era bagnato di lacrime. Stetti in ansia finché sentii il capotreno gridare ai colleghi: «Ce ne sono più? Allora do la partenza». Quando il treno cominciò a muoversi tirai un sospiro di sollievo: ormai ero partito vivo e avevo tutto il diritto di sentirmi al sicuro. Il viaggiatore rimasto, che aveva staccato e riposto la flebo, scese alla prima fermata. Salirono due giovanotti che sedettero negli angoli accanto al corridoio; mentre uno sfogliava un giornale, il compagno aveva estratto una banana dalla borsa, l’aveva sbucciata e si era messo a mangiarla. Ogni tanto smetteva di masticare e mi chiedeva che ora fosse. L’altro abbassava il giornale e quando avevo detto l’ora mi chiedeva se ne ero proprio sicuro. Poi si rimetteva a leggere. Pensavo che temessero di perdere una coincidenza o qualche appuntamento. Saputa l’ora, quello che me l’aveva chiesta riprendeva a mangiare banane, che estraeva una dopo l’altra dalla borsa nella quale rimetteva le bucce. Pensai che stesse facendo una dieta speciale e glielo chiesi. «No», mi rispose, «devo solo mangiare e qualunque cosa va bene. Al mercato c’erano le banane in offerta, compri cinquanta e paghi quarantanove, così le ho prese». Mi complimentai per il suo appetito, ma non gli fece piacere. «Preferirei essere nato in qualche altro posto e non averlo», disse. Poi mi domandò: «Lei, mi scusi, dov’è nato, di dov’è?» Non capivo cosa c’entrasse il luogo di nascita con l’appetito, comunque risposi che ero di Abbiategrasso. «Beato lei», replicò il mangiatore di banane, «io sono di Giuno e per quanto mangi, dovunque mi trovi, mi sento sempre di Giuno. Sa, sono molto attaccato al mio paese d’origine. Se non ho niente di meglio, dalla fame mi mangio addirittura le parole. Può dirmi che ore sono?» Rendendosi conto che questa continua richiesta poteva sembrare maniacale, quello che leggeva il giornale mi spiegò che quando viaggiavano insieme, per maggior sicurezza non portavano mai l’orologio. «Ambedue possediamo orologi eccellenti, che spaccano il secondo. Così, quando viaggiamo insieme, io non prendo il mio per timore di nuocere a lui, e lui non prende il suo per non nuocere a me. Per portare quel tipo d’orologio senza correre rischi bisogna essere da soli». «Talvolta», proseguì, «senza orologio, ci sembra che il tempo non passi mai. Allora ci prende la paura che non passi più, che lo abbiano fatto fuori. Ha mai fatto caso quanta gente c’è in giro che cerca d’ammazzare il tempo? E se qualcuno ci riesce? Se fosse successo oggi, per esempio, rimarremmo eternamente su questo treno, che non arriverebbe da nessuna parte. Per questo chiediamo spesso che ore sono». Passò il controllore ad avvertire che la prossima fermata sarebbe stata a Strusa. I due compagni di viaggio senza orologi mi salutarono e si avviarono verso l’uscita. Prima che scomparissero sentii uno dire all’altro: «Incredibile. Il tempo è passato anche questa volta e non l’abbiamo visto. Probabilmente eravamo distratti». Il treno fermò, loro scesero e nello scompartimento entrarono altre persone. Tra queste una ragazza non più giovanissima, con una valigetta termica, di quelle che servono per tenere in fresco i generi alimentari durante un viaggio. La ragazza l’aprì, estrasse un cuscino di gomma, lo appoggiò sul divano, vicino al finestrino, e vi sedette. Quasi subito cominciai a sentire un odore di carne alla griglia che sembrava venire proprio dalla sua direzione. A giudicare dall’evidente disagio degli altri passeggeri capii che quell’odore lo sentivamo tutti. Nessuno però osava chiedere spiegazioni alla ragazza e pian piano ci facemmo l’abitudine. Chi riprese a leggere, chi s’appisolò. Due viaggiatori si misero a parlare di lavoro, della vita in ufficio. Uno diceva di lavorare con Letizia, e sembrava molto contento, mentre l’altro lavorava con un certo Filippo. Da quanto raccontava si capiva che questo collega doveva essere poco gradito alla direzione dell’azienda perché stava troppo dietro alle donne. Sembrava che ultimamente Filippo, invece di evadere rapidamente le pratiche, si fosse messo a seguire una certa Prassi, la quale se ne era lamentata con l’Ufficio Personale. I colleghi pensavano che la direzione stesse facendo di tutto per metterlo in difficoltà e poterlo licenziare. «Ieri», raccontava il collega, «il capo è venuto nella stanza e gli ha consegnato un memorandum. Guardi, gli ha detto, quest’ordine di servizio è perentorio. Filippo non ha osato chiedergli chi fosse questo Entorio, sperava che lo sapessimo noi, ma neppure noi lo conosciamo. Temo che si prenderà un’altra ammonizione». Uno dei nuovi compagni di viaggio, che parlava italiano con un forte accento straniero, era accompagnato da un bel cane. Ogni tanto l’animale guaiva, con il medesimo accento del padrone. Come spesso accade, il forestiero aveva voglia di usare il suo italiano. Ci disse che era olandese, che viveva all’Aia ma intendeva trattenersi un po’ di tempo all’estero per far piacere al cane. «Sono molti anni che meno il can per l’Aia e Otto si è seccato», spiegò carezzando la testa dell’animale. «Vorrebbe vedere qualche altro posto». Malgrado le carezze il cane era smanioso: guaiva, sbavava e puntava la ragazza come avrebbe puntato una bistecca. Probabilmente era eccitato da quell’odore di carne alla griglia al quale noi non facevamo più caso. A un certo punto il suo padrone chiese se poteva aprire il finestrino. Forse per non offendere la ragazza disse che Otto aveva un enfisema polmonare e non poteva stare troppo al chiuso. Alla fermata successiva i due scesero, anche se pareva che Otto non volesse saperne, e salirono un non vedente accompagnato da un amico. Stavano parlando di Lourdes e il non vedente sosteneva che una visita al santuario, purché fatta con vera fede, poteva essere miracolosa. «Però», aggiunse, «non sempre tutto il bene vien per giovare. Un mio cugino, aveva perso la vista da bambino. Malgrado ciò aveva preso un diploma, trovato un buon lavoro e messo su famiglia. A Lourdes riacquistò la vista, ma appena ebbe guardato la moglie e i due figli, che vedeva per la prima volta, non resse alla vista, scusate il bisticcio. Gridò ‘Mio dio, cosa ho fatto!’ e si gettò dalla finestra dell’albergo». Gli chiesi se anche lui aveva perso la vista da piccolo, ma rispose di no, aggiungendo: «Prima ci vedevo benissimo ma qualche anno fa mi è venuto il mal di cuore, e ho dovuto curarmi». «Eh», osservai come si fa sempre in casi analoghi, «spesso le medicine fanno bene a una cosa e male a un’altra. Certo lei è stato particolarmente sfortunato. Ci sarebbe da far causa alla casa farmaceutica». «In realtà è davvero il risultato di una cura, ma non di una medicina tradizionale», spiegò il cieco. «Ero andato da un cardiologo che credeva molto alle malattie psicosomatiche. Le curerò il mal di cuore diminuendole un poco la vista, mi disse, in base all’aureo principio ‘Occhio non vede, cuore non duole’. Purtroppo il mio mal di cuore era molto grave e la cura è durata a lungo. Adesso ho un cuore perfetto, ma non vedo più niente». «Anche io sono stata a Lourdes, ma mi ha giovato solo lì per lì, perché l’acqua era fresca», intervenne la ragazza che mandava odore di carne alla brace, rossa in volto e sudata. «Soffro terribilmente d’ansia. Quando devo fare qualcosa d’importante mi sento proprio sui carboni ardenti. Ora sto andando a incontrare il mio fidanzato. Ci siamo conosciuti su Internet, non ci siamo visti mai. Brucio dall’ansia, mando quest’odore tremendo, proprio io che sono vegetariana. Le ho provate tutte. Analisi, tranquillanti, massaggi, yoga, tisane. Infine ho provato Lourdes. Purtroppo, ho dovuto fare tutto di corsa; in azienda non mi avevano dato nemmeno un giorno di permesso. Ho fatto una coda lunghissima, davanti c’erano tanti più malati di me. Un’ansia che non vi dico. Le suore e le infermiere non capivano nemmeno di quale miracolo avessi bisogno. Quando è toccato a me dovevo fare prestissimo perché mi ripartiva il treno, non potevo assolutamente perderlo. Insomma, sapete come si dice, avevo proprio il fuoco al c... Appena sono entrata nella vasca si sono accorti che facevo evaporare l’acqua. Mi hanno fatta uscire e mi hanno diffidata dal tornare». La ragazza si alzò e prese il cuscino sul quale era seduta. «Si è sciolto il ghiaccio», spiegò, «andrò al gabinetto a vedere se posso riempirlo almeno d’acqua fresca. Speriamo che ci sia. Comunque alla prossima scendo, caso mai mi rinfrescherà un po’ l’aria». Uscì dallo scompartimento e l’odore di carne arrostita scomparve. Alla fermata dove era scesa la ragazza sui carboni ardenti, erano salite altre due persone. Un mutilato, al quale mancava il braccio sinistro, e una signora con una grande sciarpa che le copriva il volto. Le si vedevano solo gli occhi e pensai che fosse mussulmana. «Mutilato di guerra o infortunio sul lavoro?, chiese l’amico del non vedente all’uomo privo di un braccio facendogli premurosamente posto. «Purtroppo, né l’uno, né l’altro», rispose il mutilato. «Almeno avrei una bella pensione. È che sono troppo buono. Lo dicono tutti e mi avevano anche consigliato di stare attento. Vedrai che prima o poi te ne penti. Se a qualcuno gli dai un dito c’è il rischio che poi si prenda tutto il braccio, dicevano. Voglio molto bene a mia moglie, mi sono fidato e le ho dato un dito. Per fortuna era della mano sinistra. Mai fidarsi delle donne». «Anche agli uomini bisogna stare attenti, però», interloquì con voce biascicante e soffocata la signora dalla sciarpa attorno al volto. «Mio marito mi ama e mi stima molto; tutte le amiche m’invidiavano. Beata te, dicevano, Ottavio pende dalle tue labbra. I primi tempi non ci sono stati problemi, mi dava solo un po’ fastidio, ma guardate ora». Si tolse la sciarpa e rimanemmo inorriditi. Le labbra erano così lunghe e ciondolanti che le teneva infilate dentro la scollatura. «Mi sono già fatta tre plastiche in tre anni di matrimonio. Le spese le paga Ottavio ma non ne posso più lo stesso. Ora lo insulto continuamente, racconto balle, dico cose stupidissime che non stanno n in cielo né in terra. Spero che quest’imbecille smetta di pendere dalle mie labbra». Vi furono altre fermate. Un po’ alla volta i compagni di viaggio erano scesi, ma nessuno era salito. A un certo punto il capotreno mi avvertì: «La prossima fermata è a Lucinante. Il treno non prosegue». Lo ringraziai e appena il treno si arrestò scesi. Feci una passeggiata per il centro della cittadina, ma non vidi niente che invogliasse a restare. I passanti avevano l’aria stanca, quasi allucinata. I negozianti che intravedevo dietro le vetrine parevano tristi e svogliati, come i clienti che sembravano turbati dalla necessità di scegliere. In un’edicola comperai un quotidiano locale. Me lo porse un anziano giornalaio, al quale caddero di mano i soldi mentre mi stava contando il resto. Dal buio del retro una voce femminile irritata, doveva essere la moglie, lo rimproverò:«Quante volte devo ricordarti che hai le mani bucate. Contali nel piattino invece che in mano». Decisi di mangiare un boccone e riprendere il primo treno diretto a Surdo. Entrai nel ristorante più vicino, dove i camerieri avevano la stessa espressione depressa delle persone che avevo visto fuori. In attesa che mi servissero sfogliai il giornale locale cercando la cronaca, che trovai sotto la testatina: «Accaduto a Lucinante». Alcune notizie mi colpirono in modo particolare, tanto che le ricordo perfettamente. Una diceva «Vandali colti in flagrante mentre cercano di spaccare un capello in quattro. Uno riesce a fuggire ma tre vengono arrestati». Infine era segnalato il caso pietoso del primo donatore professionale di organi, che faceva parte di un’associazione per il volontariato anch’essa a Lucinante. Dopo aver donato un occhio, un rene, un polmone, tre grammi di midollo, i lobi delle orecchie a un sequestrato, un trancio di fegato, un testicolo, tre unghie, venti centimetri quadrati d’epidermide dei glutei, due metri d’intestino e uno spicchio di cuoio capelluto, il donatore professionale era caduto in depressione. Aveva smesso di donare gli organi e avevano dovuto ricoverarlo in una clinica per malattie nervose. Pare che allo psicologo avesse detto di sentirsi come svuotato, di non avere più fiducia nella vita. Venni distolto dalla lettura dalle voci di alcune signore, sedute in un angolo del ristorante, che sembravano litigare. Probabilmente facevano parte di qualche gruppo della terza età in gita turistica, perché erano piuttosto anziane. Aspettando di essere servito, capii che una di loro stava discutendo con un signore che doveva essere il padrone, anche se aveva l’aria più depressa dei camerieri. La cliente strepitava con un forte accento siciliano, mentre un sacerdote che era a capotavola cercava di calmarla. Accusava il cameriere di essere razzista, di avercela con i meridionali. Gli rimproverava di aver portato subito il baccalà alla vicentina, le tagliatelle alla bolognese, il fegato alla veneta e la cotoletta alla milanese mentre a lei, di sicuro perché era di Palermo, non aveva ancora portato niente. Pranzai velocemente e andai alla cassa per pagare. Dovetti aspettare qualche attimo perché la cassiera si stava mangiando le unghie. Per scusarsi mi spiegò che aveva fatto tardi e non era riuscita a mangiare con il resto del personale. «Purtroppo», aggiunse con la stessa aria sconsolata di tutti, quasi per essere sicura della mia comprensione, «oggi non mi vanno proprio giù, dovrò berci dietro un Fernet». Poi mi fece il conto. Alla stazione l’impiegato che dava i biglietti aveva gli occhi cerchiati e la bocca atteggiata in una smorfia che qualunque scrittore avrebbe definito «amara» anche senza averla assaggiata. Ero l’unico viaggiatore e gli chiesi perché tutti avessero quell’aria quasi stravolta. Era successa una tragedia a qualche concittadino, incombeva qualche pericolo grave? «No, no», rispose il ferroviere, «ci mancherebbe anche questa. È che passare una vita a Lucinante è allucinante. Vorrei vedere lei che faccia avrebbe se fosse di qui e fosse un pescatore!» Gli dissi che non capivo e lo pregai di spiegarmi cosa c’entrava la pesca. «Vede» mi disse, «qui siamo tutti pescatori e siccome chi dorme non piglia pesci, non dormiamo mai. Siamo sempre stanchi e nervosi». «Ma almeno dopo aver pescato potrete dormire soddisfatti», obiettai. «Il fatto è, caro signore, che qui non c’è il mare, non c’è un lago, né un corso d’acqua purchessia. Perciò, anche se stiamo sempre svegli, i pesci non si prendono mai. Lucertole quante ne vuole, qualche talpa quando peschiamo nei buchi fatti in terra, come i pescatori esquimesi nel ghiaccio, ma pesci mai. Oltre che stanchi, siamo anche nervosi, molto nervosi. Le basta questo per capire che vita allucinante è quella di un pescatore a Lucinante?» Ritenni opportuno non approfondire e salii sul treno diretto a Surdo. Sopra c’erano soltanto tre ferrovieri. Due avevano un aspetto ben nutrito e la faccia allegra; il terzo, che doveva essere il capotreno, aveva la stessa espressione angosciata degli abitanti di Lucinante. Appena ebbe dato il via, i suoi colleghi si misero a dormire nello scompartimento di servizio, mentre lui trasse di tasca un’armonica e cominciò a suonare. «Spero di non darle fastidio», mi disse, vedendo che lo stavo guardando, «suono per rimanere sveglio». E aggiunse:«Sa come tutti noi di Lucinante anche io sono un pescatore. E chi dorme…I colleghi, invece, non sono di qui. Preferiscono dormire, e se non prendono pesci non gliene importa niente». Entrai nello scompartimento accanto, mi allungai sul divano e mi addormentai, cullato dal rumore delle ruote e da un debole suono di armonica. LA

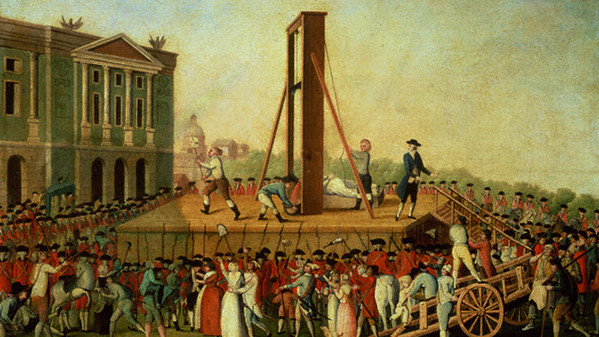

GHIGLIOTTINA A VAPORE

Molti anni fa lavoravo a La Gazzetta Patria, uno dei principali quotidiani nazionali. In quel periodo il direttore, sfogliando una vecchia raccolta del Monitore di Monsummano, era rimasto colpito da una notizia che un certo Giuseppe Giusti, nato a Monsummano e ormai scomparso, sembrava avere raccolto in Cina. In quel lontano e misterioso paese, scriveva il Giusti, avevano inventato «una macchina a vapore per mandar la ghigliottina», così che, in solo tre ore, poteva «far la testa a centomila messi in fila». Per anni non se n’era più parlato e il direttore, con quel fiuto professionale che lo aveva reso famoso, pensò che fosse giunto il momento di approfondire e rilanciare la notizia. Come inviato di punta del giornale ero esperto in tutte le astuzie e le difficoltà del mestiere, anche nei paesi più lontani e sconosciuti. Fu dunque naturale che venissi incaricato di recarmi nella terra dei Mandarini per un servizio sulla macchina prodigiosa.  Allora il Celeste Impero era ufficialmente chiuso agli occidentali, che potevano giungervi solo con l’aiuto dei contrabbandieri annamiti. Per fortuna, come tutti sanno, tra Estremo Oriente e Europa, si stendeva una ragnatela fittissima di contrabbandieri che tutto contrabbandavano. Non mi fu dunque difficile mettermi in contatto con un annamita, contrabbandiere di filugelli, amico di un contrabbandiere indiano di flauti da serpente che mi era stato presentato da un contrabbandiere pakistano di serpenti da incantamento, conosciuto per la cortesia di un contrabbandiere persiano di persiane, socio di un contrabbandiere turco di testicoli d'eunuco, lontano parente di un contrabbandiere ticinese di pietre focaie che frequentava il giornale. L’annamita aveva accettato di farmi entrare in Cina in cambio di trenta chilogrammi di parmigiano grattato, che quelle strane popolazioni usavano mescolare all'oppio per rafforzarne l'aroma. Durante tutto il viaggio fatto a dorso di mulo, dovetti starmene nascosto dentro un otre in pelle di bufalo, che potevo lasciare solo di notte per soddisfare le mie esigenze corporali. Finalmente, un giorno, uscendo dall’otre ai tre colpi convenuti, invece di trovarmi nel buio più fitto, vidi le prime luci dell’alba e capii che avevamo varcato l’impenetrabile frontiera del Celeste Impero. Poiché durante tutto il viaggio il conducente del mulo aveva ininterrottamente cantato «Deutschland Uber Alles» ne avevo dedotto che, probabilmente, era un agente del Kaiser rimasto in missione segreta. Pertanto, infilata a tracolla la doppia bisaccia, chiesi all’annamita, nel mio eccellente tedesco: «China, Bitte?» L'interpellato, che già si stava allontanando, volse appena la testa e, da sotto la zanzariera che ne proteggeva e nascondeva a un tempo il volto, rispose in discreto italiano ma con la voce un po' rauca per il troppo cantare: «A chi fa contrabbando non porre domando». A quell'intimazione un brivido gelido mi corse per il corpo. La risposta mi ricordava la feroce legge dei contrabbandieri annamiti: chi poneva loro domande durante il servizio veniva punito con il taglio delle unghie fino all'articolazione della prima falange. Per fortuna il compito del contrabbandiere era finito, così che, alla testa dei suoi muli, scomparve lentamente verso oriente, senza più occuparsi di me. Il sole ormai alto mi consentì di riconoscere, senza alcun dubbio, che ai miei piedi si stendeva la meravigliosa baia delle Tremila Meduse, accuratamente descritta dai missionari abramantini nei documenti della biblioteca interreligiosa di Avignone. Su una collina non troppo lontana si ergeva un massiccio edificio dall’inconfondibile sagoma di monastero. Era proprio quello che cercavo: l’antico convento abramantino di confessione confuciana, rimasto nell’incantevole baia per straordinaria concessione dell’Imperatore. Contavo di raccogliere presso quei buoni frati le prime informazioni sulla ghigliottina a vapore, che tanto interessava il mio direttore. Mi rifocillai rapidamente con pochi bocconi di medusa essiccata (la spiaggia era cosparsa di questi provvidenziali molluschi) e affrontai la salita verso il monastero. Dopo un’ora di marcia sotto il sole orientale, ovviamente più caldo di quello occidentale perché più lontano dal tramonto, raggiunsi il portone serrato dell’edificio, dal quale non giungevano segni di vita. Un foglio ingiallito e macchiato spiegava in latino che il monastero era stato chiuso cinque anni prima per mancanza di monaci. Non mi restava, dunque, che cercare di avventurarmi fino a Pechino. Colà giunto, grazie alla mia scorta di parmigiano da oppio, avrei potuto certamente corrompere qualche funzionario del Mandarinato alla Giustizia per farmi raccontare ciò che m’interessava. Ma come vi riuscii e cosa venni a sapere fa parte di un’altra storia. __________________________________________________________

Fra i racconti inediti di Butazzi ci sono quelli intitolati La vita di Mario che potete leggere cliccando qui. Home page Indice Butazzi e i Gazzilloro |